Últimas novedades

Comunicado de prensa

27 junio 2025

Nota Informativa: “Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños

Leer más

Historia

27 junio 2025

Colombia fue epicentro del llamado global a poner la tierra en el centro de la paz y del planeta

Leer más

Historia

26 junio 2025

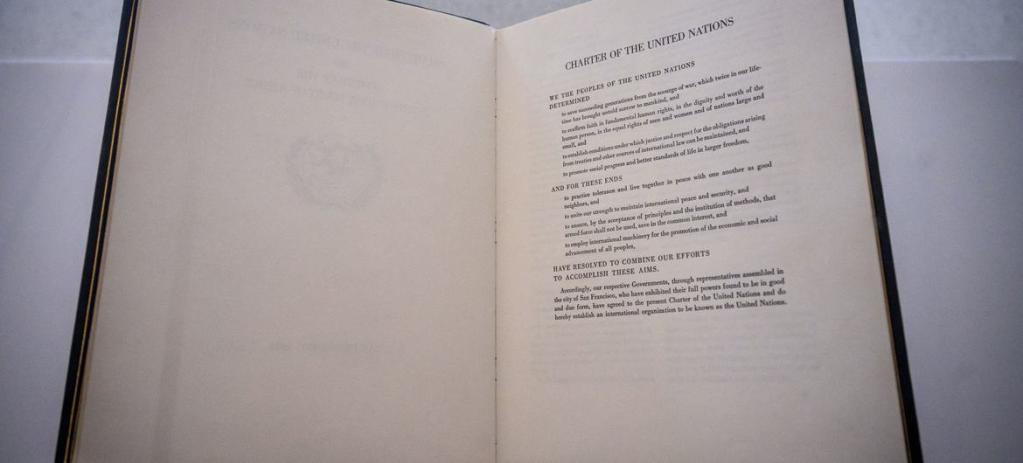

La Carta de la ONU no es opcional, no es un menú a la carta

Leer más

Últimas novedades

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia

Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, y la paz y la justicia. Para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir cada uno de estos objetivos al 2030. Si desea conocer más sobre los avances en cada tema, ingrese a cada Objetivo:

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general.

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta.

Publicación

27 junio 2025

Atrapados en las redes del conflicto: Aumento del reclutamiento de niñas y niños en Colombia

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) ha identificado que la situación de la niñez en el marco del conflicto armado se ha agravado en los últimos años, con un progresivo aumento del número de víctimas entre 2022 y 2024, especialmente de reclutamiento y utilización por parte de grupos armados no estatales.

1 / 5

Historia

20 junio 2025

Cooperación internacional, justicia y paz, claves para el camino a la igualdad de género en Colombia

Mientras algunos recortes globales amenazan con dejar sin sostenibilidad el trabajo de cientos de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, en Colombia la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, el Gobierno y la rama judicial unen fuerzas para demostrar que la igualdad de género no es solo una meta, sino una responsabilidad compartida que exige acción inmediata y sostenida.La sesión plenaria de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, que agrupa a 53 embajadas, agencias de la ONU y organizaciones internacionales, reafirmó su compromiso con la igualdad de género en Colombia, en medio de una creciente preocupación por los recortes en la ayuda humanitaria. Según una encuesta global de ONU Mujeres, el 90 % de las organizaciones que trabajan en contextos humanitarios han sido afectadas por estos recortes; el 52 % ha tenido que suspender sus programas y casi la mitad teme cerrar en los próximos seis meses.Frente a este panorama adverso, la Mesa reiteró su apuesta por fortalecer la acción multilateral y avanzar en agendas comunes que impulsen la garantía de derechos para niñas y mujeres. En esta plenaria se destacaron tres grandes ejes: la agenda intergubernamental, la implementación del Plan de Acción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU (sobre mujeres, paz y seguridad), y la articulación con la Comisión de Género de la Rama Judicial.Bibiana Aido Almagro, representante de ONU Mujeres en Colombia, entidad que ejerce el rol de secretariado técnica de la Mesa, subrayó la importancia de espacios internacionales como la Cuarta Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo en Sevilla, el foro feminista que se celebrará en ese marco, la Cuarta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y la próxima Cumbre CELAC–Unión Europea, donde se prevé lanzar un pacto biregional por los cuidados. En su intervención, Aido insistió en que estos foros son claves para impulsar acciones concretas que permitan garantizar derechos y promover el empoderamiento de las mujeres. En representación del gobierno colombiano, la viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina Posse, y la embajadora itinerante para asuntos de género, Arlene Tickner, presentaron los avances en la implementación del Plan de Acción de la Resolución 1325. Este plan, considerado uno de los más participativos del mundo, ha contado con la participación de más de 1.500 mujeres y contempla nueve enfoques y siete líneas temáticas. Ya existe un documento técnico y un decreto listo para firma, producto de una amplia concertación institucional. Ospina explicó que se ha instalado un comité de seguimiento y que ya se

cuenta con un plan estratégico a diez años y otro de corto plazo que cubre hasta 2026. “Quiero invitarlas a que sigamos articulando el trabajo en unidad que hemos hecho juntas, porque para el tema de las mujeres se necesita la voluntad de todos”, manifestó.Eric Mayoraz, embajador de Suiza y presidente de la Mesa de Género, respaldó la iniciativa y señaló que “el plan lo vemos como un plan de Estado, más allá del 2026. Vamos a seguir de cerca la implementación, gracias por integrarnos a la mesa de seguimiento”.Durante la sesión también se presentó la política de igualdad y no discriminación de la Rama Judicial, liderada por la magistrada Magda Victoria Acosta, que busca garantizar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y eliminar toda forma de discriminación por razones de género en el sistema judicial. “No es una elección tener el enfoque de género para el operador judicial, es un estándar ético que debe asumir como servidor público”, afirmó la magistrada. Además, destacó los puntos en común entre la Comisión y la Mesa: promover una vida libre de violencias, garantizar el acceso a la justicia, abordar la movilidad humana y prevenir la explotación y el abuso sexual.Tras estos elementos de análisis conjunto, la Mesa de Género de la Cooperación Internacional reafirma que solo mediante la voluntad política, la articulación institucional y el compromiso con la sociedad civil será posible avanzar hacia un país donde la igualdad no sea un ideal lejano, sino una realidad cotidiana para todas las mujeres y niñas en Colombia.

cuenta con un plan estratégico a diez años y otro de corto plazo que cubre hasta 2026. “Quiero invitarlas a que sigamos articulando el trabajo en unidad que hemos hecho juntas, porque para el tema de las mujeres se necesita la voluntad de todos”, manifestó.Eric Mayoraz, embajador de Suiza y presidente de la Mesa de Género, respaldó la iniciativa y señaló que “el plan lo vemos como un plan de Estado, más allá del 2026. Vamos a seguir de cerca la implementación, gracias por integrarnos a la mesa de seguimiento”.Durante la sesión también se presentó la política de igualdad y no discriminación de la Rama Judicial, liderada por la magistrada Magda Victoria Acosta, que busca garantizar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y eliminar toda forma de discriminación por razones de género en el sistema judicial. “No es una elección tener el enfoque de género para el operador judicial, es un estándar ético que debe asumir como servidor público”, afirmó la magistrada. Además, destacó los puntos en común entre la Comisión y la Mesa: promover una vida libre de violencias, garantizar el acceso a la justicia, abordar la movilidad humana y prevenir la explotación y el abuso sexual.Tras estos elementos de análisis conjunto, la Mesa de Género de la Cooperación Internacional reafirma que solo mediante la voluntad política, la articulación institucional y el compromiso con la sociedad civil será posible avanzar hacia un país donde la igualdad no sea un ideal lejano, sino una realidad cotidiana para todas las mujeres y niñas en Colombia.

1 / 5

Comunicado de prensa

25 junio 2025

COLOMBIA AVANZA HACIA SOLUCIONES DURADERAS PARA EL DESPLAZAMIENTO FORZADO

El IDSF se consolidó como una plataforma de articulación y acción conjunta, haciendo un llamado urgente a sumar esfuerzos en favor de las más de 7 millones de personas desplazadas internas que requieren asistencia y reparación en el país, y ofrecerles respuestas efectivas en educación, medios de vida, legalización de asentamientos, mejoramiento integral de barrios y territorios afectados por el desplazamiento forzado.

Teniendo en cuenta los esfuerzos institucionales que se han hecho durante las últimas tres décadas para atender a la población desplazada, el IDSF aportó enfoques innovadores y participativos para generar resultados transformadores. Este programa conjunto contó con liderazgo técnico y estratégico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU-Habitat, y promovió la coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos territoriales y agencias del Sistema de Naciones Unidas.

Uno de los principales resultados del programa fue la formulación del borrador de documento CONPES de soluciones duraderas, una política pública construida de manera participativa que establece acciones concretas en vivienda, generación de ingresos, tierras y cohesión social. Esta política priorizará 275 municipios y se espera que en 10 años beneficie a más de 5 millones de personas desplazadas y sus comunidades de acogida.

El IDSF también impulsó la creación de un modelo de coordinación entre el nivel nacional y territorial, con intervenciones focalizadas en siete territorios urbanos y rurales, incluyendo ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Buenaventura, Quibdó, Tumaco y Florencia. En cada uno de estos territorios, se estructuraron estrategias para mejorar las condiciones de vida de más de 13.000 hogares desplazados en situación de alta vulnerabilidad.

Otro avance clave es el desarrollo de herramientas innovadoras para medir el progreso hacia soluciones duraderas. Esto fortalece la capacidad del Estado para evaluar individualmente la situación de los hogares desplazados registrados en el Registro Único de Víctimas, y avanzar con criterios objetivos hacia el cierre de brechas y la focalización efectiva de políticas públicas.

En paralelo, se diseñó un modelo de financiamiento que actualiza el presupuesto nacional, mejora la eficiencia del gasto público e identifica nuevas fuentes de recursos para garantizar la sostenibilidad de las políticas de atención a víctimas.

La participación de gobiernos locales y comunidades, en coordinación con instituciones del nivel nacional, fue fundamental para orientar esta política pública. “La meta es clara: una agenda nacional, que supere el asistencialismo, trascienda los ciclos de gobierno y reconozca las personas desplazadas como protagonistas de su propio futuro. Pero el contexto no es fácil, la violencia persiste, los recursos escasean y con casi 7 millones de personas desplazadas que siguen esperando una solución real”, señaló Mireia Villar Forner, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y Coordinadora Humanitaria.

Financiada por países como Suiza, Noruega, Alemania, Reino Unido y España, la primera fase del IDSF contó con la participación y compromiso activo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad para las Víctimas (UARIV) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), así como al apoyo de aliados como el Banco Mundial, el Servicio Conjunto de Caracterización de Población Desplazada (JIPS), la iniciativa IMPACT–REACH y el Centro Conjunto de Datos sobre Desplazamiento Forzado (JDC).

Con estos avances, el IDSF deja una hoja de ruta clara para la política pública de soluciones duraderas al desplazamiento forzado interno. Este proceso convoca a la institucionalidad, la cooperación internacional y la sociedad civil a continuar trabajando de manera articulada y urgente para garantizar soluciones duraderas a las personas desplazadas internamente y sus comunidades de acogida. Haga clic aquí para ver las fotos del evento. Daniel Salgar

Asociado de comunicaciones, ACNUR Colombia

salgaran@unhcr.org

Adriana Correa

Oficial de comunicaciones, OIM Colombia

adcorrea@iom.int

Carlos Rivera

Coordinador de comunicaciones, PNUD Colombia

carlos.rivera@undp.org

Andrés Nuñez

Punto focal de comunicaciones, ONU-Habitat

andres.nunezflorez@un.org

Teniendo en cuenta los esfuerzos institucionales que se han hecho durante las últimas tres décadas para atender a la población desplazada, el IDSF aportó enfoques innovadores y participativos para generar resultados transformadores. Este programa conjunto contó con liderazgo técnico y estratégico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ONU-Habitat, y promovió la coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos territoriales y agencias del Sistema de Naciones Unidas.

Uno de los principales resultados del programa fue la formulación del borrador de documento CONPES de soluciones duraderas, una política pública construida de manera participativa que establece acciones concretas en vivienda, generación de ingresos, tierras y cohesión social. Esta política priorizará 275 municipios y se espera que en 10 años beneficie a más de 5 millones de personas desplazadas y sus comunidades de acogida.

El IDSF también impulsó la creación de un modelo de coordinación entre el nivel nacional y territorial, con intervenciones focalizadas en siete territorios urbanos y rurales, incluyendo ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Buenaventura, Quibdó, Tumaco y Florencia. En cada uno de estos territorios, se estructuraron estrategias para mejorar las condiciones de vida de más de 13.000 hogares desplazados en situación de alta vulnerabilidad.

Otro avance clave es el desarrollo de herramientas innovadoras para medir el progreso hacia soluciones duraderas. Esto fortalece la capacidad del Estado para evaluar individualmente la situación de los hogares desplazados registrados en el Registro Único de Víctimas, y avanzar con criterios objetivos hacia el cierre de brechas y la focalización efectiva de políticas públicas.

En paralelo, se diseñó un modelo de financiamiento que actualiza el presupuesto nacional, mejora la eficiencia del gasto público e identifica nuevas fuentes de recursos para garantizar la sostenibilidad de las políticas de atención a víctimas.

La participación de gobiernos locales y comunidades, en coordinación con instituciones del nivel nacional, fue fundamental para orientar esta política pública. “La meta es clara: una agenda nacional, que supere el asistencialismo, trascienda los ciclos de gobierno y reconozca las personas desplazadas como protagonistas de su propio futuro. Pero el contexto no es fácil, la violencia persiste, los recursos escasean y con casi 7 millones de personas desplazadas que siguen esperando una solución real”, señaló Mireia Villar Forner, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y Coordinadora Humanitaria.

Financiada por países como Suiza, Noruega, Alemania, Reino Unido y España, la primera fase del IDSF contó con la participación y compromiso activo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad para las Víctimas (UARIV) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), así como al apoyo de aliados como el Banco Mundial, el Servicio Conjunto de Caracterización de Población Desplazada (JIPS), la iniciativa IMPACT–REACH y el Centro Conjunto de Datos sobre Desplazamiento Forzado (JDC).

Con estos avances, el IDSF deja una hoja de ruta clara para la política pública de soluciones duraderas al desplazamiento forzado interno. Este proceso convoca a la institucionalidad, la cooperación internacional y la sociedad civil a continuar trabajando de manera articulada y urgente para garantizar soluciones duraderas a las personas desplazadas internamente y sus comunidades de acogida. Haga clic aquí para ver las fotos del evento. Daniel Salgar

Asociado de comunicaciones, ACNUR Colombia

salgaran@unhcr.org

Adriana Correa

Oficial de comunicaciones, OIM Colombia

adcorrea@iom.int

Carlos Rivera

Coordinador de comunicaciones, PNUD Colombia

carlos.rivera@undp.org

Andrés Nuñez

Punto focal de comunicaciones, ONU-Habitat

andres.nunezflorez@un.org

1 / 5

Comunicado de prensa

23 junio 2025

ONU Derechos Humanos anuncia cierre de 3 oficinas en terreno en Colombia.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se permite informar que debido a los recortes financieros que ha sufrido este año tendrá que cerrar, en los próximos meses, tres Oficinas en terreno con cobertura en Antioquia, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Huila, Tolima y Caquetá, y prescindir de casi la mitad de su personal: 46 profesionales defensores de los derechos humanos, de las más altas calidades y quienes han hecho un trabajo en Colombia, invaluable.

Para la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos comienza un proceso para hacer lo más eficiente posible su mandato en Colombia, y cubrir desde Bogotá los territorios en los cuales no podrá mantener una presencia permanente.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos continuará en Bogotá y con cuatro Oficinas en terreno, con presencia permanente en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos lamenta profundamente no poder seguir acompañando como antes a un gran número de personas defensoras, a comunidades en terreno que se verán afectadas por este recorte, en particular Pueblos Indígenas, y comunidades afrodescendientes y campesinas, y a las autoridades del Estado de varias regiones del país.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos tiene su Mandato en Colombia hasta el año 2032. Leer aquí su mandato https://bit.ly/45CgtD1

Fin

…

Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con:

Diana Losada +57 321 2841580 / diana.losadacastano@un.org

Para la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos comienza un proceso para hacer lo más eficiente posible su mandato en Colombia, y cubrir desde Bogotá los territorios en los cuales no podrá mantener una presencia permanente.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos continuará en Bogotá y con cuatro Oficinas en terreno, con presencia permanente en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos lamenta profundamente no poder seguir acompañando como antes a un gran número de personas defensoras, a comunidades en terreno que se verán afectadas por este recorte, en particular Pueblos Indígenas, y comunidades afrodescendientes y campesinas, y a las autoridades del Estado de varias regiones del país.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos tiene su Mandato en Colombia hasta el año 2032. Leer aquí su mandato https://bit.ly/45CgtD1

Fin

…

Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con:

Diana Losada +57 321 2841580 / diana.losadacastano@un.org

1 / 5

Comunicado de prensa

20 junio 2025

Gobierno de Colombia y ONU Colombia reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible en reunión del Comité Directivo del Marco de Cooperación 2024–2027

Durante la sesión, se reconocieron avances en el fortalecimiento de políticas públicas alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo, con un enfoque de derechos humanos. Se destacaron modelos innovadores para transformar políticas y alianzas multiactor que impulsaron soluciones sostenibles en territorios vulnerables. En 2024, las agencias de la ONU jugaron un papel clave en este proceso promoviendo la inclusión social y productiva de poblaciones vulnerables, fortaleciendo capacidades locales y el enfoque de “no dejar a nadie atrás,” e identificando la oportunidad de avanzar en medición y escalabilidad de los resultados.En cuanto a la situación financiera, se alertó sobre la reducción en capacidad para hacer aportes a algunas de las metas trazadas. En el corto plazo, estas reducciones están afectando iniciativas de diferentes agencias del sistema en 28 departamentos con más de 100 entidades y organizaciones de sociedad civil, nacionales y territoriales.Frente a este panorama, se discutieron una serie de medidas estratégicas para mitigar los efectos de la reducción de recursos, incluyendo la repriorización estratégica de actividades, la consolidación de un portafolio de iniciativas de financiamiento innovador, y la implementación de reformas para eficiencias operativas bajo la estrategia ONU80 del secretario general de Naciones Unidas.De cara al 2025, se destacó la necesidad de fortalecer la gobernanza de políticas públicas clave, y poder acelerar su implementación, mediante un compromiso político de alto nivel y una articulación eficaz. Asimismo, se subrayó la importancia de escalar la agenda de finanzas para el desarrollo y establecer criterios comunes para generar capacidades sostenibles.También se resaltó el rol de las Naciones Unidas en el contexto electoral, un momento clave para prevenir los discursos de odio, visibilizar la fortaleza institucional de Colombia, generar un debate informado y promover un proceso democrático con garantía de derechos. El Comité reafirmó su compromiso con la implementación efectiva del Marco de Cooperación, promoviendo una cooperación más eficiente, sostenible y alineada con las prioridades nacionales. Asimismo, destacó la importancia de seguir fortaleciendo la articulación entre el Gobierno, la sociedad civil y el Sistema de Naciones Unidas para enfrentar los desafíos humanitarios y de desarrollo en el país. En este contexto, se reiteró el firme compromiso de Colombia con el multilateralismo como un pilar fundamental para avanzar en soluciones compartidas, inclusivas y duraderas.###Contacto de prensa:

Liliana Castellanos S., Oficial Nacional de Información, Naciones Unidas Colombia

Correo electrónico: Liliana.castellanossalazar@un.org

Celular: 310 704 3709_____________________________________________________________________________________El Comité Directivo del Marco de CooperaciónEl Comité Directivo del Marco de Cooperación es el principal espacio de coordinación entre el Gobierno de Colombia y las Naciones Unidas. En este espacio se revisa el avance del trabajo conjunto, se analizan los resultados alcanzados y se toman decisiones estratégicas para asegurar que la cooperación internacional responda a las prioridades del país y llegue a quienes más lo necesitan.Este trabajo conjunto se enmarca en el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2024–2027, que actúa como hoja de ruta para las agencias de la ONU en Colombia. A través de este plan, se busca acompañar transformaciones clave en áreas como la paz, el desarrollo territorial, la protección social, la igualdad de género, el cambio climático y la inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Liliana Castellanos S., Oficial Nacional de Información, Naciones Unidas Colombia

Correo electrónico: Liliana.castellanossalazar@un.org

Celular: 310 704 3709_____________________________________________________________________________________El Comité Directivo del Marco de CooperaciónEl Comité Directivo del Marco de Cooperación es el principal espacio de coordinación entre el Gobierno de Colombia y las Naciones Unidas. En este espacio se revisa el avance del trabajo conjunto, se analizan los resultados alcanzados y se toman decisiones estratégicas para asegurar que la cooperación internacional responda a las prioridades del país y llegue a quienes más lo necesitan.Este trabajo conjunto se enmarca en el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2024–2027, que actúa como hoja de ruta para las agencias de la ONU en Colombia. A través de este plan, se busca acompañar transformaciones clave en áreas como la paz, el desarrollo territorial, la protección social, la igualdad de género, el cambio climático y la inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

1 / 5

Historia

27 junio 2025

Colombia fue epicentro del llamado global a poner la tierra en el centro de la paz y del planeta

Bogotá, junio 27 de 2025._ Con un llamado contundente a priorizar los derechos sobre la tierra como eje central de la paz, la sostenibilidad y la justicia social, concluyó en Bogotá el X Foro Global de la Tierra (GLF, por sus siglas en inglés), un evento sin precedentes que reunió a más de 1.200 participantes de más de 90 países.Organizado por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC), junto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, CINEP/PPP y la Unión Europea, el Foro fue el punto culminante de una serie de preforos dedicados a juventudes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que dejaron declaraciones poderosas, cargadas de liderazgo, propuestas y esperanza.“Este es un momento de transformación, no solo para Colombia, sino para la gobernanza de la tierra en todo el mundo. En un contexto de crisis climática, desigualdad y conflicto, el GLF es una oportunidad única para actuar colectivamente”, afirmó Marcy Vigoda, directora de la ILC. Tierra, reforma y esperanza: un mensaje desde Colombia al mundoColombia no solo fue anfitriona del Foro Global por primera vez, sino que también se prepara para albergar la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20) en febrero de 2026, consolidando su liderazgo en la agenda global por el derecho a la tierra.Durante su intervención en el GLF, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reafirmó el compromiso del país: “Hoy estamos listos para construir una reforma agraria, un desarrollo rural y unos sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles —guiados por las voces y manos de las comunidades, que son el corazón y la esperanza de nuestro trabajo”.Por su parte, Agustín Zimmermann, Representante de FAO en Colombia, subrayó la necesidad de escalar la reforma agraria de forma integral y con enfoque de derechos: “Debe garantizarse el acceso equitativo a la tierra, especialmente para poblaciones vulnerables, reconociendo sistemas de tenencia diversos y promoviendo políticas públicas sostenibles desde y para las comunidades”.Jóvenes por la tierra, tierra para los jóvenesUno de los momentos más inspiradores del Foro fue la presentación de la Agenda de Acción Juvenil Global por la Tierra, elaborada en el preforo de juventudes en Ocaña, Norte de Santander, con liderazgo de la ILC, apoyo de FAO y organizaciones juveniles del Catatumbo.Bajo la consigna “Jóvenes por la tierra, tierra para los jóvenes”, la agenda propone cinco áreas de acción urgente, incluyendo: la crisis climática, los derechos a la tierra, el reconocimiento de saberes ancestrales, la participación política juvenil y acciones transversales.“No vemos la tierra solo como producción, sino como un espacio de vida, identidad y desarrollo”, expresó Merly Cañizares, joven panelista del Foro. Una hoja de ruta para la incidenciaEl Foro también dejó como legado una Hoja de Ruta Política, construida por más de 50 organizaciones del Comité Nacional Organizador, con el acompañamiento técnico de CINEP/PPP. Este instrumento se convierte en guía para el diálogo con instituciones públicas y actores clave, con el objetivo de lograr compromisos concretos en materia de acceso a la tierra y el territorio.“Ha sido un gran espacio de construcción colectiva. Las organizaciones de base ocuparon el centro, y ahora queda el reto de seguir fortaleciendo esta hoja de ruta y avanzar en la reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia climática”, destacó Javier Medina Bernal, de CINEP/PPP.Donde renace la tierra, florecen las oportunidadesEn el marco del Foro se conmemoró también el Día Mundial de la Desertificación y la Sequía, con un acto organizado por el Gobierno de Colombia y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD). Con el lema “Restaurar la tierra. Liberar oportunidades”, esta jornada llamó la atención sobre la urgencia de enfrentar el cambio climático con soluciones centradas en la tierra.Declaración final: una voz colectiva por el derecho a la tierraTras dos semanas de debates, visitas a experiencias territoriales y preforos, el Foro concluyó con la adopción de una Declaración Final, respaldada por la red global de la ILC —compuesta por 323 organizaciones en 83 países—, reafirmando que los derechos a la tierra son clave para la paz, la justicia, la reconciliación y la resiliencia en un mundo en crisis.“Agradecemos al pueblo y al gobierno de Colombia por su compromiso. Desde la ILC estamos listas y listos para seguir acompañando este impulso transformador rumbo a ICARRD+20”, concluyó Marcy Vigoda. Más información:Micrositio Preforo Global de la Tierra- Juventudes, Ocaña: https://areatenencia.fao.org.co/index.php/2025/06/24/elementor-2883-2-2-2-3/Transmisión instalación Preforo Global de la Tierra- Juventudes, Ocaña: https://www.youtube.com/watch?v=gIrQRdVY9fMGalería fotográfica: https://flic.kr/s/aHBqjCiFCzHoja de Ruta Política – Comité Nacional Organizador: https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/2025_4_glf_colombia_flyer_hoja_de_ruta_política_spreads.pdfElaboró:María del Pilar Gómez Herrera

Líder en gestión del Conocimiento - Comunicaciones

Área de Tenencia de Tierras y DVGT

Representación de la FAO en ColombiaContactos de prensa:

Damaris Castillo Romero, coordinadora Oficina de Comunicaciones

Ana Reyes Arias, enlace de medios y relacionamiento interinstitucional

Oficina de Comunicaciones

Representación de la FAO en Colombia

Líder en gestión del Conocimiento - Comunicaciones

Área de Tenencia de Tierras y DVGT

Representación de la FAO en ColombiaContactos de prensa:

Damaris Castillo Romero, coordinadora Oficina de Comunicaciones

Ana Reyes Arias, enlace de medios y relacionamiento interinstitucional

Oficina de Comunicaciones

Representación de la FAO en Colombia

1 / 5

Historia

26 junio 2025

La Carta de la ONU no es opcional, no es un menú a la carta

Las Naciones Unidas conmemoran el 80º aniversario de su documento fundacional en medio de graves amenazas al multilateralismo, dice el Secretario General de la Organización, quien subraya la autoridad de ese texto y sostiene que la paz es posible cuando la humanidad actúa unida.La ONU conmemoró este jueves el 80º aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas en un contexto internacional marcado por la violencia, las divisiones y el debilitamiento del orden multilateral.El evento se celebró con una sesión plenaria de la Asamblea General en la que el Secretario General de la ONU, António Guterres, y el presidente del máximo órgano de debate, Philemon Yang, urgieron a los Estados miembros a renovar el espíritu de San Francisco, defender el derecho internacional y optar por el diálogo frente al conflicto.La paz es posible“Una Carta, una visión, una promesa: que la paz es posible cuando la humanidad actúa unida”, dijo Guterres ocho décadas después de que los representantes de 50 países firmaran la Carta en la ciudad de San Francisco el 26 de junio de 1945.No obstante, advirtió, los valores fundacionales de la Organización están siendo cuestionados como nunca antes.“El uso de la fuerza contra Estados soberanos, las violaciones al derecho internacional, el ataque a civiles y la instrumentalización de recursos vitales como el agua o los alimentos, no pueden ni deben normalizarse”, enfatizó.El titular de la ONU sostuvo que hoy más que nunca se debe respetar y renovar el compromiso con el derecho internacional lo mismo con palabras que con acciones, construyendo un multilateralismo más fuerte e inclusivo.El cimiento de las relaciones internacionales“La Carta de las Naciones Unidas no es opcional. No es un menú a la carta. Es el cimiento de las relaciones internacionales”, declaró.En el mismo tenor, el presidente de la Asamblea General alertó sobre el deterioro del sistema multilateral.“Estamos conmemorando este aniversario en un momento doloroso para la vida de esta Organización. Los conflictos arden en Gaza, Ucrania y Sudán. El multilateralismo está bajo ataque. La desigualdad crece y muchas prácticas normativas internacionales están retrocediendo”, abundó. Philemon Yang fue categórico al señalar que algunas potencias han optado por la fuerza en lugar de respetar el derecho internacional y los principios de la Carta, una situación que calificó de “extremadamente peligrosa”.Frente a este escenario, instó a la comunidad internacional a “elegir el diálogo y la diplomacia, en lugar de guerras destructivas”.Respuesta colectiva al horror de las guerrasGuterres y Yang rindieron homenaje al legado de la Carta de 1945, recordando que surgió como una respuesta colectiva al horror de dos guerras mundiales.“[Los países] Juntos, prometieron no permitir jamás sufrimientos tan inimaginables ni guerras tan catastróficas (…) La Carta plantó una semilla de esperanza que ha florecido en el suelo del multilateralismo”, apuntó Yang. El Secretario General, en tanto, recalcó cómo la ONU ha contribuido durante ocho décadas a construir un mundo más justo y humano, citando los avances en derechos humanos, desarrollo sostenible y acción humanitaria, así como el papel de la Organización en la descolonización, el mantenimiento de la paz y la protección del medio ambiente. “Hemos cambiado destinos, salvado vidas y llevado esperanza a los rincones más desesperados del planeta”, acotó.Pero estos logros no pueden darse por sentados, coincidieron Guterres y Yang.“Hemos visto el avance de la democracia y los derechos humanos, pero también una preocupante tendencia en dirección opuesta”, advirtió Guterres.Nosotros, los pueblosPor lo mismo, el líder de la ONU llamó a todos los Estados miembros a estar a la altura de las circunstancias: “Sobre el espíritu y la letra de la Carta, las responsabilidades que ella nos confía y el futuro que nos llama a construir”.“Por la paz, por la justicia, para el progreso, para ‘nosotros los pueblos’”, concluyó António Guterres, utilizando las palabras de apertura de la Carta de la ONU:Yong, por su parte, aludió a la necesidad de reformas profundas, argumentando que la credibilidad de la ONU y del sistema multilateral “depende de su capacidad para adaptarse a las realidades de nuestro tiempo”.En su opinión, el Pacto para el Futuro, junto al Pacto Digital Mundial y la Declaración sobre las Generaciones Futuras, son las brújulas que deben guiar al organismo mundial.Al igual que el Secretario General, Yong exhortó a reavivar el espíritu de la Carta mencionando una línea del documento: “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra…’” Tomado de Noticias ONU.

1 / 5

Historia

27 mayo 2025

¿Qué es la Resolución 2250 de Naciones Unidas, sobre Juventud, Paz y Seguridad?

La Resolución 2250 de 2015 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Juventud, Paz y Seguridad, representa un hito histórico en el reconocimiento de la participación activa de las juventudes en la construcción y el mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel global.La resolución contempla el fortalecimiento de cinco pilares clave para la incidencia de las juventudes en la paz: participación, protección, prevención, cooperación y desvinculación y reintegración.Actualmente, Colombia es el primer país de América y el séptimo a nivel mundial en avanzar en la construcción de un Plan de Acción Nacional (PAN) para la implementación de esta Resolución sobre Juventud, Paz y Seguridad (JPS). Este plan reconoce el rol protagónico de las juventudes en la prevención de las violencias y la promoción global de la paz.El pasado 15 de mayo, Colombia lanzó el proceso de formulación del Plan de Acción Nacional de la Resolución 2250, en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Colombia, con el propósito de asegurar que las etapas de consulta, formulación e implementación del plan reflejen las diversas perspectivas y necesidades de las y los jóvenes del país. Asimismo, el plan busca articular y dinamizar los compromisos interinstitucionales, intersectoriales y de la cooperación internacional en torno a la agenda de juventud, paz y seguridad.👉Súmate al compromiso de proteger la vida y la dignidad de las juventudes ¡Nada para las juventudes sin las juventudes! Créditos video:Voces: Nicoll Grisales de Juntanza Semillera y Germán Díaz Bonilla, Presidente de la Mesa Departamental de Hip Hop en VillavicencioDiseño e Ilustración: Giovanny GuzmánFotografías y concepto: UNFPA Colombia

1 / 5

Historia

22 mayo 2025

Informe Anual de Resultados 2024

En 2024, el sistema de las Naciones Unidas en Colombia inicia la implementación del nuevo Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible (MC) 2024–2027, un instrumento que renueva y amplía el compromiso de la ONU con la construcción de la paz y la promoción del desarrollo sostenible en el país. El MC, además, se articula con los planes de la respuesta humanitaria que coordina Naciones Unidas en Colombia para víctimas del conflicto y desastres, migrantes y refugiados.Esta nueva etapa supone un replanteamiento de la configuración del Equipo de País (UNCT) para responder de manera más eficaz y coordinada a las prioridades de Colombia, integrando la experiencia adquirida en años anteriores y las recomendaciones recogidas durante la formulación del Marco.Encuentre aquí el Informe Anual de Resultados 2024.

1 / 5

Historia

21 mayo 2025

De San Basilio de Palenque para el mundo: herencia afrocolombiana que construye futuro

Aichell Carolina Consuegra, de 28 años, es miembro de ASOPRADUCE, una asociación que agrupa a 25 mujeres dedicadas a la preparación y comercialización de dulces y comidas tradicionales y 15 hombres dedicados al cultivo de yuca, ñame, coco y papaya. La asociación ofrece dulces tradicionales del Departamento de Bolívar (Colombia), productos agrícolas y servicios etno-turísticos. Su objetivo es dignificar su trabajo y seguir promoviendo la cultura palenquera.Entre los dulces que producen hay cocadas, alegrías, enyucados y caballitos. También ofrecen un tour etno-turístico en San Basilio de Palenque, en el que comparten con los turistas las tradiciones que conservan desde sus ancestros afrocolombianos, como el arte de la culinaria y el toque del tambor, a través del cual expresan sus sentimientos, vivencias y cosmogonía.Aichell señala: “Con el financiamiento del FIDA y el apoyo de la Fundación ACUA, dimos a conocer nuestros productos y ahora tenemos una planta de producción con maquinarias e insumos con los que ahora trabajamos, para así honrar nuestra tradición afrocolombiana y salir adelante.”ASOPRADUCE hace parte de la Estrategia Kumé, la cual fue implementada en Colombia por la Fundación ACUA con el apoyo financiero del FIDA para impulsar el empoderamiento afrodescendiente sostenible de diversas organizaciones de productores. De esta manera, el FIDA ha contribuido con garantizar la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza mediante la integración de las poblaciones rurales afrodescendientes al flujo de desarrollo económico y rural nacional.

1 / 5

Comunicado de prensa

27 junio 2025

Nota Informativa: “Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 658 casos de graves violaciones de derechos humanos a la niñez en el marco del conflicto armado, entre los años 2022 y 2024; en el 48.3% de los casos las víctimas pertenecen a Pueblos Indígenas, y en el 39.7% son mujeres, en estos casos se incluyen 474 reclutamientos y/o utilización de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años y 89 casos de violencias basada en género.

“Reiteramos nuestra condena al reclutamiento y/o utilización de niñas y niños menores de 18 años y exigimos a los grupos armados no estatales parar con este crimen. Observamos un recrudecimiento y la expansión territorial en las violencias contra niños y niñas por parte de estos grupos, debido al aumento de su presencia y por sus estrategias de control social y territorial”, dijo Scott Campbell.

En el primer trimestre de 2025, ONU Derechos Humanos recibió 118 alegaciones de reclutamiento o utilización de niños y niñas, de las que verificó 51 casos (28 niños -incluyendo seis indígenas y tres afrodescendientes- y 23 niñas -incluyendo seis indígenas y una afrodescendiente-).

“El reclutamiento y/o utilización de la niñez provoca graves violaciones de derechos humanos, como violencia sexual, desapariciones, privaciones a la vida, violaciones a la integridad física o psicológica, desplazamientos forzados, y vulneraciones del derecho a la salud o educación. Recibimos reportes de castigos corporales y malos tratos, y conocimos testimonios de víctimas que fueron obligadas a asesinar a compañeros y compañeras”, dijo Scott Campbell.Con relación a la información que ONU Derechos Humanos recibió sobre casos de reclutamiento o utilización de niños y niñas a través de plataformas de redes sociales se verificaron casos en los que integrantes de grupos armados no estatales mantuvieron interacciones y conversaciones con niños y niñas, usando foros públicos de conversación y servicios de mensajería directa, que luego derivaron en su reclutamiento o utilización.

“A través de mensajes, engañan a las niñas, los niños y los adolescentes sobre las ventajas de unirse al grupo, y les informan sobre los detalles logísticos de su entrada a la organización”, explicó Scott Campbell.

ONU Derechos Humanos observa que, en redes sociales, en algunas cuentas, miembros de grupos armados no estatales hacen apología de guerra, normalizan la violencia y promueven tanto la entrada al grupo, como el trabajo en cultivos de uso ilícito o en otras actividades criminales o ilícitas. Para ello, desarrollan contenidos en los que utilizan canciones de autoría propia en las que se nombra directamente a los grupos armados no estatales o sus frentes, así como canciones comerciales con contenido alusivo al uso de armas y a economías ilegales.

“Los grupos ilegales utilizan las redes sociales para atraer personas, inclusive niñas y niños, y así potenciar la violencia y el narcotráfico”, dijo Scott Campbell.

La Oficina ha observado publicaciones con contenido explícito de armamento y símbolos distintivos de los grupos armados no estatales, combates, enfrentamientos y otras dinámicas del conflicto. En la plataforma Facebook se han encontrado imágenes y videos de niños con uniformes, portando y haciendo uso de armas de fuego. El hecho de que niños y niñas aparezcan en estos videos genera riesgos de estigmatización y revictimización, lo que dificulta su proceso de restablecimiento de derechos y de reintegración a la vida comunitaria.

“Nos hemos reunido en varias oportunidades con Meta y TikTok e hicimos énfasis en su deber de respetar los derechos humanos de acuerdo con estándares internacionales, particularmente, teniendo en cuenta cómo los servicios ofrecidos en sus plataformas para la generación de contenidos y la mensajería directa pueden causar graves impactos sobre los derechos humanos de los niños y las niñas en el contexto del conflicto armado en Colombia”, dijo Scott Campbell.

Para la Oficina de ONU Derechos Humanos la situación del uso de las redes para el reclutamiento exige, desde la perspectiva de la diligencia debida en derechos humanos, la identificación de riesgos específicos para la niñez, tomando en consideración los impactos diferenciales que el reclutamiento y la utilización de niñez afrodescendiente e indígena puede tener en las comunidades y pueblos a los que pertenecen, varios en grave peligro de extinción.

Asimismo, requiere por parte de las empresas del desarrollo de mecanismos de prevención y mitigación de riesgos, y de reparación de los impactos de sus operaciones empresariales, incluyendo consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas -como titulares de derechos, instituciones públicas, y organizaciones de la sociedad civil, entre otros-.

La primera responsabilidad de la garantía y la protección de los derechos de la niñez es del Estado por esta razón, la Oficina de ONU Derechos Humanos insta al Estado colombiano a tomar todas las medidas apropiadas, razonables y necesarias, para garantizar que todos los actores empresariales cumplan con su deber de respetar los derechos de niños y niñas.

Es fundamental contar con mecanismos judiciales adecuados para asegurar la rendición de cuentas de las empresas, la responsabilidad jurídica y el acceso a una reparación efectiva de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales.

“El Estado tiene la obligación de proteger a las niñas y los niños del horrible crimen del reclutamiento o utilización que destruye la vida de las víctimas, de sus familias, de sus comunidades y el futuro de varias de las próximas generaciones de colombianos y colombianas”, dijo Scott Campbell.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos urge al Estado a tomar todas las medidas necesarias para reforzar la protección de los derechos humanos de los niños y niñas, atendiendo de manera prioritaria las condiciones estructurales que generan vulnerabilidad en niños y niñas, y asegurando la reparación y el rápido restablecimiento de derechos de la niñez víctima del conflicto armado.

Finalmente, la Oficina urge al Estado incluir como un punto central en los diálogos y/o negociaciones con actores armados no estatales el cese de la violencia basada en género, incluida la violencia sexual, y el reclutamiento y utilización de personas menores de 18 años, así como la liberación inmediata e incondicional de los niños y niñas que estén en los grupos armados no estatales.

FIN.

Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Diana Losada diana.losadacastano@un.orgAcceda aquí a la nota ilustrada.

“Reiteramos nuestra condena al reclutamiento y/o utilización de niñas y niños menores de 18 años y exigimos a los grupos armados no estatales parar con este crimen. Observamos un recrudecimiento y la expansión territorial en las violencias contra niños y niñas por parte de estos grupos, debido al aumento de su presencia y por sus estrategias de control social y territorial”, dijo Scott Campbell.

En el primer trimestre de 2025, ONU Derechos Humanos recibió 118 alegaciones de reclutamiento o utilización de niños y niñas, de las que verificó 51 casos (28 niños -incluyendo seis indígenas y tres afrodescendientes- y 23 niñas -incluyendo seis indígenas y una afrodescendiente-).

“El reclutamiento y/o utilización de la niñez provoca graves violaciones de derechos humanos, como violencia sexual, desapariciones, privaciones a la vida, violaciones a la integridad física o psicológica, desplazamientos forzados, y vulneraciones del derecho a la salud o educación. Recibimos reportes de castigos corporales y malos tratos, y conocimos testimonios de víctimas que fueron obligadas a asesinar a compañeros y compañeras”, dijo Scott Campbell.Con relación a la información que ONU Derechos Humanos recibió sobre casos de reclutamiento o utilización de niños y niñas a través de plataformas de redes sociales se verificaron casos en los que integrantes de grupos armados no estatales mantuvieron interacciones y conversaciones con niños y niñas, usando foros públicos de conversación y servicios de mensajería directa, que luego derivaron en su reclutamiento o utilización.

“A través de mensajes, engañan a las niñas, los niños y los adolescentes sobre las ventajas de unirse al grupo, y les informan sobre los detalles logísticos de su entrada a la organización”, explicó Scott Campbell.

ONU Derechos Humanos observa que, en redes sociales, en algunas cuentas, miembros de grupos armados no estatales hacen apología de guerra, normalizan la violencia y promueven tanto la entrada al grupo, como el trabajo en cultivos de uso ilícito o en otras actividades criminales o ilícitas. Para ello, desarrollan contenidos en los que utilizan canciones de autoría propia en las que se nombra directamente a los grupos armados no estatales o sus frentes, así como canciones comerciales con contenido alusivo al uso de armas y a economías ilegales.

“Los grupos ilegales utilizan las redes sociales para atraer personas, inclusive niñas y niños, y así potenciar la violencia y el narcotráfico”, dijo Scott Campbell.

La Oficina ha observado publicaciones con contenido explícito de armamento y símbolos distintivos de los grupos armados no estatales, combates, enfrentamientos y otras dinámicas del conflicto. En la plataforma Facebook se han encontrado imágenes y videos de niños con uniformes, portando y haciendo uso de armas de fuego. El hecho de que niños y niñas aparezcan en estos videos genera riesgos de estigmatización y revictimización, lo que dificulta su proceso de restablecimiento de derechos y de reintegración a la vida comunitaria.

“Nos hemos reunido en varias oportunidades con Meta y TikTok e hicimos énfasis en su deber de respetar los derechos humanos de acuerdo con estándares internacionales, particularmente, teniendo en cuenta cómo los servicios ofrecidos en sus plataformas para la generación de contenidos y la mensajería directa pueden causar graves impactos sobre los derechos humanos de los niños y las niñas en el contexto del conflicto armado en Colombia”, dijo Scott Campbell.

Para la Oficina de ONU Derechos Humanos la situación del uso de las redes para el reclutamiento exige, desde la perspectiva de la diligencia debida en derechos humanos, la identificación de riesgos específicos para la niñez, tomando en consideración los impactos diferenciales que el reclutamiento y la utilización de niñez afrodescendiente e indígena puede tener en las comunidades y pueblos a los que pertenecen, varios en grave peligro de extinción.

Asimismo, requiere por parte de las empresas del desarrollo de mecanismos de prevención y mitigación de riesgos, y de reparación de los impactos de sus operaciones empresariales, incluyendo consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas -como titulares de derechos, instituciones públicas, y organizaciones de la sociedad civil, entre otros-.

La primera responsabilidad de la garantía y la protección de los derechos de la niñez es del Estado por esta razón, la Oficina de ONU Derechos Humanos insta al Estado colombiano a tomar todas las medidas apropiadas, razonables y necesarias, para garantizar que todos los actores empresariales cumplan con su deber de respetar los derechos de niños y niñas.

Es fundamental contar con mecanismos judiciales adecuados para asegurar la rendición de cuentas de las empresas, la responsabilidad jurídica y el acceso a una reparación efectiva de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales.

“El Estado tiene la obligación de proteger a las niñas y los niños del horrible crimen del reclutamiento o utilización que destruye la vida de las víctimas, de sus familias, de sus comunidades y el futuro de varias de las próximas generaciones de colombianos y colombianas”, dijo Scott Campbell.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos urge al Estado a tomar todas las medidas necesarias para reforzar la protección de los derechos humanos de los niños y niñas, atendiendo de manera prioritaria las condiciones estructurales que generan vulnerabilidad en niños y niñas, y asegurando la reparación y el rápido restablecimiento de derechos de la niñez víctima del conflicto armado.

Finalmente, la Oficina urge al Estado incluir como un punto central en los diálogos y/o negociaciones con actores armados no estatales el cese de la violencia basada en género, incluida la violencia sexual, y el reclutamiento y utilización de personas menores de 18 años, así como la liberación inmediata e incondicional de los niños y niñas que estén en los grupos armados no estatales.

FIN.

Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Diana Losada diana.losadacastano@un.orgAcceda aquí a la nota ilustrada.

1 / 5

Comunicado de prensa

25 junio 2025

Enviado Especial de la ONU para la seguridad vial visita Colombia para lanzar campaña mundial de comunicación ONU-JCDecaux

El Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt, visitará Bogotá el 26 de junio en el marco de una gira en Latinoamérica (del 23 al 27 de junio – con paradas en México, Guatemala, Panamá y Brasil), para lanzar la campaña mundial de comunicación de la ONU #HazUnaDeclaraciónDeSeguridad, en asociación con JCDecaux. Durante su visita, se reunirá con altos funcionarios gubernamentales, representantes de la comunidad internacional, líderes del sector público y privado, y representantes de la sociedad civil para promover iniciativas de seguridad vial y abogar por medidas reforzadas.Esta misión está alineada con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que busca reducir a la mitad las muertes por siniestros viales para 2030. Se produce tras la adopción de una nueva resolución de la ONU sobre seguridad vial en la 4ª Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial celebrada en Marrakech, Marruecos, a principios de este año (18-19 de febrero).“Cada año perdemos 1.19 millones de vidas en las carreteras del mundo, lo que equivale a la población total de una ciudad como Barranquilla. Es una locura, porque sabemos cómo detener esta carnicería. Con esta campaña hacemos un llamado urgente a la acción para garantizar carreteras seguras para todos, en todo el continente”, declaró Jean Todt, Enviado Especial de la ONU para la Seguridad Vial.Jean-Charles Decaux, Codirector General de JCDecaux, declaró: “En JCDecaux estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas, sin importar dónde vivan, trabajen o viajen, ofreciendo mobiliario urbano y servicios innovadores y sostenibles que respondan a las expectativas de las ciudades y sus ciudadanos. Esta misión es el eje central de nuestra labor, y por ello nos sentimos orgullosos de colaborar con las Naciones Unidas y con Jean Todt, enviado Especial del Secretario General de la ONU para la Seguridad Vial, para difundir esta campaña de seguridad vial a través de nuestra red global de medios. Tras su exitosa implementación en más de 50 países desde septiembre de 2023, el lanzamiento de la campaña en América Latina representa un acontecimiento importante, ya que fortalece los esfuerzos locales en materia de seguridad vial y refuerza la conciencia pública. Gracias a nuestros medios de comunicación de alto impacto y orientados al servicio, podemos transmitir mensajes preventivos esenciales en ubicaciones estratégicas, fomentar comportamientos responsables y movilizar a todos nuestro público en torno a esta causa tan relevante. El enfoque positivo de la campaña, respaldado por celebridades internacionales, contribuye a inspirar una nueva visión del espacio público: más seguro, inclusivo y armonioso para todos.”

Una pandemia silenciosaLos siniestros viales cobraron más de 145,000 vidas en las Américas en 2021, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que representa el 12% de las muertes viales globales ese año. Estos siniestros siguen siendo la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años, imponiendo una carga social y económica significativa. Según el Banco Mundial, el costo de los siniestros viales representa entre el 3% y el 6% del PIB en la región.En 2022, murieron 8,146 personas en siniestros viales en Colombia, un aumento del 24% respecto al promedio 2017–2019. El incremento se relaciona con el aumento de motocicletas (+100%) y automóviles (+58%) entre 2010 y 2022. Los motociclistas representaron el 60% de las víctimas y los peatones el 21%. La tasa de mortalidad es de 16 por cada 100,000 habitantes (OMS), con un impacto económico estimado del 3% del PIB.A través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el gobierno ha trabajado con ciudades como Bogotá, Medellín y Cali para implementar planes urbanos de seguridad, incluyendo transporte público (buses exprés y teleféricos), infraestructura peatonal, intersecciones más seguras y zonas de control de velocidad.La nueva estrategia nacional de seguridad vial (2022–2031) adoptó oficialmente el enfoque de sistema seguro. Colombia ejecuta tres proyectos del Fondo de la ONU para la Seguridad Vial centrados en: fortalecimiento institucional, planificación de movilidad urbana sostenible y campañas de concienciación.

Existen solucionesLa buena noticia es que existen soluciones. Reforzar la aplicación de la ley, invertir en educación y transporte público, mejorar la infraestructura vial y la seguridad de los vehículos, desarrollar ciclovías y caminos peatonales —especialmente alrededor de escuelas— y mejorar la atención médica post siniestro son parte de un sistema de movilidad seguro y eficiente. Además, movilizar el liderazgo político es clave para aumentar la financiación y la acción.Un informe de 2019 encargado por Bloomberg Philanthropies reveló que más de 25,000 vidas podrían salvarse y más de 170,000 lesiones graves podrían prevenirse para 2030 si se aplicaran las regulaciones de seguridad vehicular de la ONU en cuatro países clave de la región: Argentina, Chile, México y Brasil.

Campaña #HazUnaDeclaraciónDeSeguridadLa campaña mundial #HazUnaDeclaraciónDeSeguridad busca promover la seguridad vial y crear calles seguras, inclusivas y sostenibles en todo el mundo.Celebridades que encabezan la campaña en América Latina incluyen al futbolista Ousmane Dembélé, el piloto de F1 Charles Leclerc, el tenista Novak Djokovic, la cantante Kylie Minogue, el motociclista Marc Márquez, la supermodelo Naomi Campbell y los actores Patrick Dempsey y Michael Fassbender.Gracias al apoyo del Comité Olímpico Internacional, campeones olímpicos latinoamericanos de 2024 como Juan-Manuel Celaya (México, plata en clavados), Adriana Ruano (Guatemala, oro en tiro), Atheyna Bylon (Panamá, plata en boxeo), Ángel Barajas (Colombia, plata en gimnasia) y Rebeca Andrade (Brasil, oro en gimnasia artística) se han unido a la iniciativa.Acerca del enviado especial El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombró en 2015 a Jean Todt como su enviado especial para la seguridad vial. Fue reconfirmado en esta función por António Guterres, en 2017 y en 2021. En 2018, junto con 14 organizaciones de las Naciones Unidas, el enviado especial puso en marcha el Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSF). El enviado especial contribuye, entre otras cosas, a movilizar un compromiso político sostenido para hacer de la seguridad vial una prioridad; a defender y dar a conocer los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas sobre seguridad vial; a compartir las buenas prácticas establecidas en este ámbito; a esforzarse por generar una financiación adecuada a través de asociaciones estratégicas entre los sectores públicos, privados y no gubernamentales. Folleto del Enviado Especial y cuenta de Twitter. Acerca de UNECE La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) es el custodio de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en materia de seguridad vial, aplicables en todo el mundo, que ofrecen a los países una base para legislar con el fin de aumentar la seguridad de las carreteras, los vehículos y el tráfico. Alberga el único foro intergubernamental permanente de las Naciones Unidas sobre seguridad vial (Grupo de Trabajo sobre Seguridad Vial) y el Foro Mundial para la Armonización de los Reglamentos sobre Vehículos. La CEPE también alberga las secretarías del enviado especial para la seguridad vial y del Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Acerca de JCDecaux JCDecaux - empresa familiar francesa fundada en 1964 y número 1 mundial de la comunicación exterior - se compromete a mejorar la calidad de vida de las personas allí donde vivan, trabajen y viajen, ofreciendo mobiliario urbano y servicios innovadores y sostenibles que responden a las expectativas de los ciudadanos y financiados por las marcas y su publicidad. Presente en más de 80 países, JCDecaux es la única empresa del mundo que opera exclusivamente en el sector de la publicidad exterior y desarrolla todas sus actividades: mobiliario urbano, publicidad en los transportes y gran formato. Desde hace casi 60 años, los productos y servicios que JCDecaux ofrece a las ciudades se consideran la referencia en cuanto a calidad, estética y funcionalidad. Como medio de comunicación sostenible en contacto con más de 850 millones de personas cada día y fiel a su misión de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, JCDecaux potencia y promueve la publicidad exterior responsable y sitúa la calidad social y medioambiental en el centro de sus soluciones y de su negocio. Desde 2023, JCDecaux es socio oficial del Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los ODS y apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo su grupo.--------

Una pandemia silenciosaLos siniestros viales cobraron más de 145,000 vidas en las Américas en 2021, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que representa el 12% de las muertes viales globales ese año. Estos siniestros siguen siendo la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años, imponiendo una carga social y económica significativa. Según el Banco Mundial, el costo de los siniestros viales representa entre el 3% y el 6% del PIB en la región.En 2022, murieron 8,146 personas en siniestros viales en Colombia, un aumento del 24% respecto al promedio 2017–2019. El incremento se relaciona con el aumento de motocicletas (+100%) y automóviles (+58%) entre 2010 y 2022. Los motociclistas representaron el 60% de las víctimas y los peatones el 21%. La tasa de mortalidad es de 16 por cada 100,000 habitantes (OMS), con un impacto económico estimado del 3% del PIB.A través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el gobierno ha trabajado con ciudades como Bogotá, Medellín y Cali para implementar planes urbanos de seguridad, incluyendo transporte público (buses exprés y teleféricos), infraestructura peatonal, intersecciones más seguras y zonas de control de velocidad.La nueva estrategia nacional de seguridad vial (2022–2031) adoptó oficialmente el enfoque de sistema seguro. Colombia ejecuta tres proyectos del Fondo de la ONU para la Seguridad Vial centrados en: fortalecimiento institucional, planificación de movilidad urbana sostenible y campañas de concienciación.

Existen solucionesLa buena noticia es que existen soluciones. Reforzar la aplicación de la ley, invertir en educación y transporte público, mejorar la infraestructura vial y la seguridad de los vehículos, desarrollar ciclovías y caminos peatonales —especialmente alrededor de escuelas— y mejorar la atención médica post siniestro son parte de un sistema de movilidad seguro y eficiente. Además, movilizar el liderazgo político es clave para aumentar la financiación y la acción.Un informe de 2019 encargado por Bloomberg Philanthropies reveló que más de 25,000 vidas podrían salvarse y más de 170,000 lesiones graves podrían prevenirse para 2030 si se aplicaran las regulaciones de seguridad vehicular de la ONU en cuatro países clave de la región: Argentina, Chile, México y Brasil.

Campaña #HazUnaDeclaraciónDeSeguridadLa campaña mundial #HazUnaDeclaraciónDeSeguridad busca promover la seguridad vial y crear calles seguras, inclusivas y sostenibles en todo el mundo.Celebridades que encabezan la campaña en América Latina incluyen al futbolista Ousmane Dembélé, el piloto de F1 Charles Leclerc, el tenista Novak Djokovic, la cantante Kylie Minogue, el motociclista Marc Márquez, la supermodelo Naomi Campbell y los actores Patrick Dempsey y Michael Fassbender.Gracias al apoyo del Comité Olímpico Internacional, campeones olímpicos latinoamericanos de 2024 como Juan-Manuel Celaya (México, plata en clavados), Adriana Ruano (Guatemala, oro en tiro), Atheyna Bylon (Panamá, plata en boxeo), Ángel Barajas (Colombia, plata en gimnasia) y Rebeca Andrade (Brasil, oro en gimnasia artística) se han unido a la iniciativa.Acerca del enviado especial El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombró en 2015 a Jean Todt como su enviado especial para la seguridad vial. Fue reconfirmado en esta función por António Guterres, en 2017 y en 2021. En 2018, junto con 14 organizaciones de las Naciones Unidas, el enviado especial puso en marcha el Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (UNRSF). El enviado especial contribuye, entre otras cosas, a movilizar un compromiso político sostenido para hacer de la seguridad vial una prioridad; a defender y dar a conocer los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas sobre seguridad vial; a compartir las buenas prácticas establecidas en este ámbito; a esforzarse por generar una financiación adecuada a través de asociaciones estratégicas entre los sectores públicos, privados y no gubernamentales. Folleto del Enviado Especial y cuenta de Twitter. Acerca de UNECE La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) es el custodio de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en materia de seguridad vial, aplicables en todo el mundo, que ofrecen a los países una base para legislar con el fin de aumentar la seguridad de las carreteras, los vehículos y el tráfico. Alberga el único foro intergubernamental permanente de las Naciones Unidas sobre seguridad vial (Grupo de Trabajo sobre Seguridad Vial) y el Foro Mundial para la Armonización de los Reglamentos sobre Vehículos. La CEPE también alberga las secretarías del enviado especial para la seguridad vial y del Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Acerca de JCDecaux JCDecaux - empresa familiar francesa fundada en 1964 y número 1 mundial de la comunicación exterior - se compromete a mejorar la calidad de vida de las personas allí donde vivan, trabajen y viajen, ofreciendo mobiliario urbano y servicios innovadores y sostenibles que responden a las expectativas de los ciudadanos y financiados por las marcas y su publicidad. Presente en más de 80 países, JCDecaux es la única empresa del mundo que opera exclusivamente en el sector de la publicidad exterior y desarrolla todas sus actividades: mobiliario urbano, publicidad en los transportes y gran formato. Desde hace casi 60 años, los productos y servicios que JCDecaux ofrece a las ciudades se consideran la referencia en cuanto a calidad, estética y funcionalidad. Como medio de comunicación sostenible en contacto con más de 850 millones de personas cada día y fiel a su misión de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, JCDecaux potencia y promueve la publicidad exterior responsable y sitúa la calidad social y medioambiental en el centro de sus soluciones y de su negocio. Desde 2023, JCDecaux es socio oficial del Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los ODS y apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo su grupo.--------

1 / 5

Comunicado de prensa

18 junio 2025

El acceso equitativo a la tierra es clave para invertir en el desarrollo rural, luchar contra el hambre y proteger la biodiversidad, afirma el FIDA

“El acceso y la gobernanza justa y transparente de la tierra son componentes claves para tener un desarrollo rural que sea realmente inclusivo y que ponga a las comunidades rurales en el centro de la toma de decisiones de gestión, incluyendo a los pueblos indígenas, a las mujeres y a los jóvenes”, anotó Juan Carlos Mendoza, director de la División de Medio Ambiente, Clima, Género e Inclusión Social del FIDA.Los marcos de la tenencia de la tierra son fundamentales para asegurar la producción de los alimentos que comemos. Así se recoge en las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, adoptadas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2021.Para mejorar los suelos productivos y adoptar procesos agrícolas más sostenibles y adaptables al clima, los productores agropecuarios necesitan tener garantías de futuro sobre la tenencia de sus tierras que protejan y fomenten sus inversiones de largo plazo para apostar por soluciones que eleven su productividad.“Este Foro demuestra la voluntad de actuar conjuntamente para buscar soluciones y enfatizar la importancia de la tenencia de la tierra, que puede marcar un camino de paz y colaboración en el mundo”, indicó Mendoza. El representante del FIDA destacó la alianza estratégica que el FIDA mantiene con la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC, por sus siglas en inglés). El fondo es miembro fundador y copresidente de la Junta Directiva de la ILC.En la capital colombiana se dan cita estos días representantes de diferentes gobiernos, organizaciones sociales, activistas, organizaciones internacionales, y representantes de la academia, para reafirmar su compromiso con el acceso equitativo a la tierra, que comprende la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, el acceso justo a los recursos naturales y la protección contra desalojos forzosos. Estas condiciones son fundamentales para que la población rural pueda invertir en mejoras con vistas a aumentar la productividad y elevar sus condiciones de vida.El foro está organizado de manera conjunta entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC), la Unión Europea y el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP).Economías para la vida en Colombia – Evento paraleloEn el marco del Foro Global de la Tierra, y en alianza con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el FIDA y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organizan hoy el evento paralelo Economías para la vida: Fortaleciendo la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria para la reforma agraria y la paz, con el objetivo de visibilizar y poner en valor las economías locales que sustentan la vida rural en Colombia.Durante el evento se presentarán las experiencias de organizaciones rurales cuyos esfuerzos han sido fundamentales para impulsar la prosperidad y construir territorios inclusivos, sostenibles y resilientes en la ruralidad colombiana. Entre ellas, destacan ASOJE, la Asociación de Productores de San Cayetano (ASOPROSAN) - Programa de Desarrollo de la Microempresa Rural (PADEMER) y la Asociación de Mujeres Productoras de Plantas Aromáticas Amazónicas, que fueron impulsadas en los últimos años por proyectos liderados desde el Ministerio, en cooperación con organismos internacionales como el FIDA.Contacto de prensa: Ana Lucía Llerena | a.llerenavargas@ifad.orgSiga al FIDA en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X, YouTubeSiga al FIDA en X en español-------------------------------------------------------------------------------------------------

No.: FIDA/44/2025El FIDA es una institución financiera internacional y un organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en Roma, donde se encuentra el mecanismo central de las Naciones Unidas para el sector de la alimentación y la agricultura. El Fondo invierte en la población rural y, al empoderar a estas personas, las ayuda a reducir la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y fortalecer su resiliencia. Desde 1978, hemos destinado más de 25 millones de dólares estadounidenses en donaciones y préstamos a bajo interés para financiar proyectos en países en desarrollo.En nuestra fototeca puede explorar y descargar una amplia selección de fotografías que muestran la labor del FIDA en las comunidades rurales.

No.: FIDA/44/2025El FIDA es una institución financiera internacional y un organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en Roma, donde se encuentra el mecanismo central de las Naciones Unidas para el sector de la alimentación y la agricultura. El Fondo invierte en la población rural y, al empoderar a estas personas, las ayuda a reducir la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y fortalecer su resiliencia. Desde 1978, hemos destinado más de 25 millones de dólares estadounidenses en donaciones y préstamos a bajo interés para financiar proyectos en países en desarrollo.En nuestra fototeca puede explorar y descargar una amplia selección de fotografías que muestran la labor del FIDA en las comunidades rurales.

1 / 5

Comunicado de prensa

17 junio 2025

La ONU llama a restaurar tierras como base de una economía billonaria